Conflitti, clima e consumi: il nuovo equilibrio fragile del cibo.

Secondo i dati Waste Watcher oltre un terzo degli italiani ha modificato i propri acquisti orientandosi verso prodotti Made in Italy, percepiti come più sicuri e affidabili in un contesto globale instabile.

di Luca Falasconi

Il 2025 ha confermato quanto il cibo sia sempre più al centro delle grandi tensioni globali. Guerre, crisi commerciali e cambiamenti climatici non restano confinati alle prime pagine dei giornali, ma entrano ogni giorno nelle nostre case, nei carrelli della spesa, nei frigoriferi. È una geografia del quotidiano che riflette un equilibrio fragile, dove ogni scelta alimentare diventa anche una scelta politica, ambientale, identitaria.

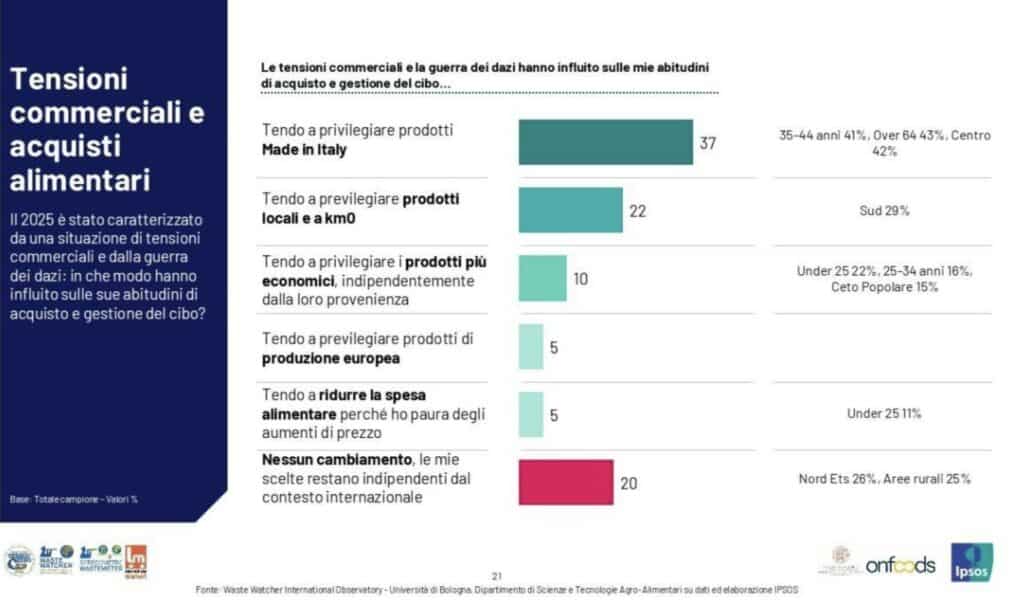

Secondo i dati Waste Watcher International, oltre un terzo degli italiani (37%) ha modificato i propri acquisti orientandosi verso prodotti Made in Italy, percepiti come più sicuri e affidabili in un contesto globale instabile. È un riflesso istintivo ma significativo: in tempi di incertezza, ci si affida a ciò che è vicino, riconoscibile, “nostro”. Un altro 22% ha scelto prodotti locali o a chilometro zero, confermando la ricerca di prossimità e autenticità. Ma non si tratta solo di un riflesso identitario: è anche una risposta concreta alle tensioni economiche e ambientali che attraversano il pianeta.

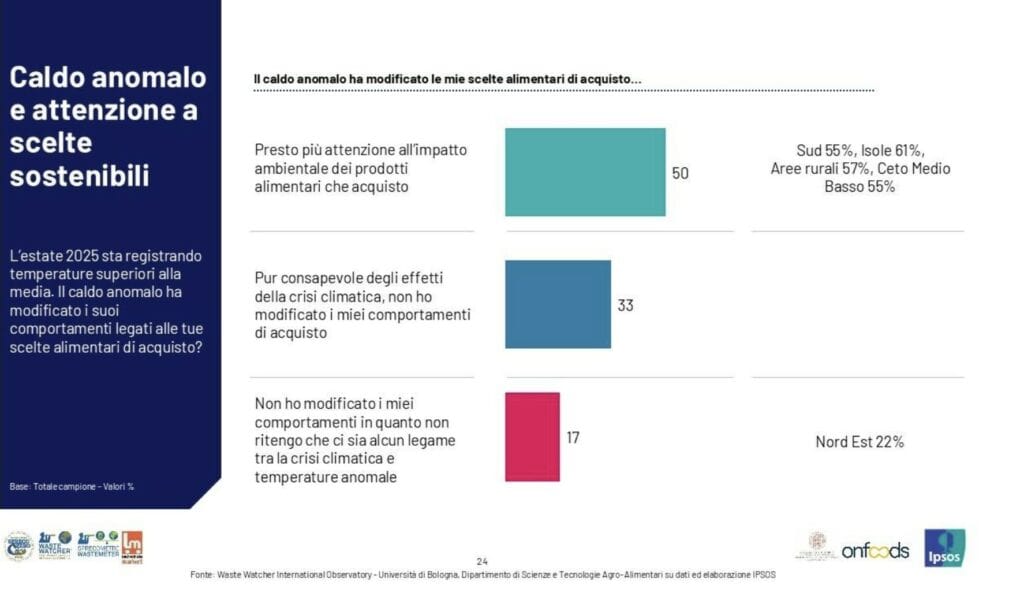

Parallelamente, mentre i conflitti riscrivono le rotte del commercio e le catene di approvvigionamento, la sensibilità ambientale degli italiani non sembra indebolirsi. Anzi, il 29% dichiara di aver aumentato la propria attenzione verso la sostenibilità, segno che l’emergenza climatica non viene più percepita come un tema “a parte”, ma come una condizione permanente con cui convivere. Le ondate di calore dell’estate 2025 lo hanno reso tangibile: il 45% ha imparato a consumare prima gli alimenti più deperibili e il 27% ha iniziato a porzionarli o surgelarli. Scelte semplici, quotidiane, ma che raccontano un adattamento reale e diffuso.

In questa capacità di adattarsi, però, emerge anche una contraddizione. Se da un lato cresce la consapevolezza, dall’altro persiste una quota – quasi un terzo della popolazione – che riconosce il problema climatico ma non modifica le proprie abitudini. È la distanza, ancora ampia, tra sapere e fare: quella zona grigia dove la sostenibilità resta un valore dichiarato più che praticato.

Eppure, qualcosa sta cambiando. La crisi energetica e alimentare degli ultimi anni ha innescato una nuova attenzione verso l’origine dei prodotti, l’impatto delle filiere e il valore della prossimità. Lo dimostrano le scelte di acquisto, ma anche la riscoperta di pratiche di sobrietà quotidiana – dal ridurre gli sprechi al cucinare in modo più consapevole. È come se la somma di crisi diverse – belliche, climatiche, economiche – avesse spinto molti a interrogarsi sul significato stesso di sicurezza alimentare: non più solo disponibilità di cibo, ma anche accesso stabile, equo e sostenibile alle risorse.

In questo scenario complesso, l’Italia mostra una resilienza silenziosa ma concreta. Dietro le statistiche, c’è una popolazione che si adatta, che riduce, che prova a scegliere meglio. È un cambiamento ancora fragile, certo, ma necessario: perché le crisi globali non si risolvono solo nei vertici internazionali, ma anche – e forse soprattutto – nelle cucine di casa, nelle piccole scelte quotidiane che trasformano la paura in consapevolezza e la consapevolezza in azione.